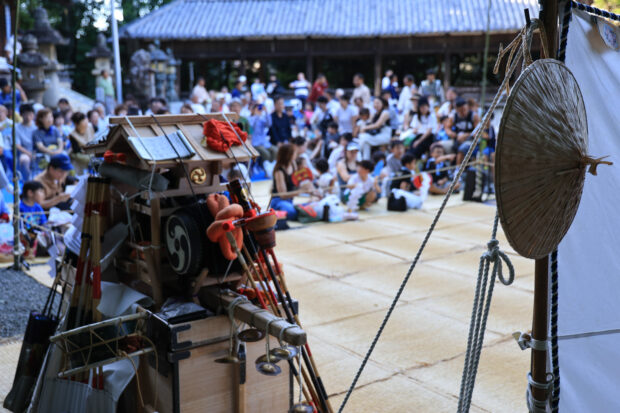

7月26日、大阪府阪南市 波太神社にて総舞を奉納致しました。

本年で12年目の総舞奉納となります。

~波太神社奉納の歴史~

もともとは、泉州で総舞の文化が各地域で途絶えいる現状を憂い、岸和田市の岸城神社にて「泉州一之総舞」を唄い、町おこしの催事のような形で始まりました。当初、山本勘太夫社中が縁も所縁もなかった岸和田へ招聘された理由は「だんじり祭りにおける篠笛の技術的伝承の衰退に一石を投る意味合いで篠笛の達人として山本勘太夫(先代:山本哲夫)を岸和田へ招聘する」というものでした。

しかし11年間で奉納が途絶えた事から波太神社が催事の受け皿として試験的奉納を1年行い、翌平成27年より波太神社の正式な年中行事として祭事化し、本年を迎えています。

平成30年の西日本豪雨の被災地である岡山県岡山市近隣へ義援金を募る目的で『総舞みやげ』の販売が始まったり、泉州出身の大神楽師である指吸長春が令和5年末より、三重県出身者以外では初の太夫となる『山本春太夫』を襲名し地元での襲名披露を行うなど様々な出来事を重ねてきました。

山本春太夫の御挨拶をもって、いよいよ総舞奉納開始です。

古式に則りご祭神への鈴の舞から始まります。

△開始前奉納演目 鈴の舞(舞手:山本笙)

一般の神事における禊祓い、祓詞に該当する最初の儀式舞。ご祭神に向け、総舞の始まりをお伝えします。

△劔の舞・四方の舞(舞手:山本真之介・山本笙/ 猿田彦:大神楽師見習い)

本年は弱冠18歳の若者が大神楽師見習いとして地方巡行に帯同しています。昨年度高校在学中に入門許可を経て、遠路の高校に通いながら通信学習にて大神楽師の技術習得を開始し、晴れて3月卒業に合わせ関西へやってきました。先輩大神楽師らに揉まれながら、プロと同じスケジュールをこなし必死に食らいついています。もちろん下手くそでございます。一年の旅を経て来年どのように成長しているのか?修行の果てに無事に大神楽師の資格免許を取得できるのか..ご期待下さいませ。

△綾採りの曲(放下師:山本春太夫/道化師:山本大貴)

放下の先陣を切って登場するのは、やはり地元阪南市出身の山本春太夫です。

波太神社総舞の前進である岸城神社総舞時代から参加を続けています。山本勘太夫と同じく最初期を知る数少ない大神楽師の一人です。

20代・30代の若手が台頭する中で新たな道化師役も育ってきました。昨年度、山本勘太夫社中で道化師を最も多く務め、自信と経験を持って泉州に帰ってきました。山本大貴、名前だけでも憶えてやって下さい(面白いかどうかのご判断はご覧頂きました皆方の感性にお任せ致します)

―

△水の曲“長水・突き上げ”(放下師:山本真之介/道化師:山本勘太夫)

東京大学院在学中に入門し話題になった彼がここで登場です。気が付けば院卒3年目となる26歳。社中でも一二を争う不器用さながら練習量・研究量も社中屈指であります。本年は昨年未習得であった水の曲の二演目で登場し着実な成長を示しました。引き続きの応援を宜しくお願い致します。

△水の曲“皿の曲”(放下師:山本八太/道化師:山本大貴)

かつて見習い時代にNHKBSプレミアムの被写体として密着を受けていた若者もすっかり中堅の域に入ってきました。山本八太が登場です。一年の回檀に加え全国各地での公演なども行う現代の山本勘太夫社中において欠かせぬ存在です。若手では出せぬ経験と技術の積み重ねを感じさせます。

△献燈の曲(放下師:山本春太夫/道化師:山本大貴)

近年は指導者に回り放下師として第一線を引いていく中で、この日は大神楽師の『技』をみせるため、山本春太夫がふたたび登場です。今回の泉州巡行・波太神社総舞では国際交流基金の撮影班が山本勘太夫社中の旅に同行していました。特に山本春太夫は「伊勢大神楽の大神楽師が現代に遺す高い技術の実践者」として、さまざまな技の一挙手一投足に密着されていました。記録映像は今後、海外向け日本文化の紹介映像として様々な形で使用・公開される予定となっており、国内ではYouTubeにて一般公開が予定されています。

△神来舞“ 山本勘太流 四段”(舞手:山本真之介・山本笙)

神来舞です。現代の神社神道における『大祓の祝詞』と同義になる演目であり、神事としての伊勢大神楽を遺す上で外すことのできない舞です。伊勢大神楽の大神楽師となった者は誰しも最初に習い、最初に身に付けていく舞ですが、誰しもが舞える=易しい舞ではない所が神来舞の奥深いところ。篠笛の旋律・拍子のお囃子は幾千通りを数え、全てを一代で覚える事は不可能と言われます。また舞にも各家元の流派、更に先人の癖・個性を反映した流派が枝葉のように存在しており、こちらも全てを修める事は至難となります。まだまだ研究の年月が浅い若手の神来舞ですが、その気概が膨大な技術研究を重ねたベテランの所作に勝る瞬間を垣間見せてくれます。今しか見る事のできない若獅子の貴重な神来舞です。

△劔三番叟(放下師:山本笙・道化師:山本勘太夫)

山本勘太夫家のお家芸、劔三番叟です。20代半ば戦死した幻の太夫である山本栄、先々代佐々木金太夫・先代・当代の山本勘太夫。脈々と先人より受け継がれてきたのが山本勘太夫流の劔三番叟です。かつては真剣を放っており、芸の最中に命を落とした江戸期の勘太夫たちの神楽墓も兵庫県・滋賀県に点在しています。明治に入り真剣が模造刀に変化していく中でも「真剣を放っている最中に軽々しく手を止めるな。道化師と掛け合いをするな。見ている方に真剣だと思わさなければ」と口伝されてきました。

そのため、山本勘太夫社中では三本の刀を天高く放り手玉に取る「短剣のツカイワケ」と呼ばれる中盤の放下では、自発的に手を止める事は推奨されておらず、まさに片道切符のごとく腕が上がらなくなるまで休まず放り続けるという、かつての緊張感ある劔の舞(大正時代までの劔三番叟の名称)の姿が現代に再現されています。この7月の泉州でついに三番叟を習得した若手大神楽師の山本笙。旅の中で、より難易度の高い技の数々にも挑戦していく事と思います。これからにご期待下さい。

山本勘太夫社中が平成22年に復活させるまで25年間もの間担い手がいなかった幻の古芸『差し上げ』が約6年ぶりに復活!滋賀県の南部では、この技を「高々大仏(たかだかだいぶつ)」と呼び、魁曲の俗称として語り継いでいる地域もあるほど、村々に大きな印象を残してきました。

△波太神社総舞 第一回奉納時の『差し上げ』。写真は山本真也(後の勘太夫)・指吸長春(後の山本春太夫)

先発(上乗:山本春太夫/台師:山本八太) 後発(上乗:山本真之介/台師:山本勘太夫)

総舞の締め括りはもちろん魁曲です。波太神社で奉納する12度目の花魁道中です。

五周年奉納以降は、二頭立てでの奉納が定例化し、世代交代に伴いあらゆる組み合わせでの奉納が行われてきました。本年の上半期で山本真之介が大きく技術向上をみせた事で、波太神社で初お披露目となりました。今回出番が無かった囃子方・裏方も全員が魁曲の放下師です。来年は誰がどの組み合わせで出てくるのでしょうか?

終了後は頭噛みや記念撮影に..

総舞みやげ、そして今夏よりはじまった「いいかげんなししまい企画」の実施。YOUTUBEにて公開された、入手方法不明の新グッズ『伊勢大神楽の楽しいおりがみ』が総舞終了後に配布されました。

公式でも入手方法非公開となっており、いつどこで買えるのか、配られるのか何も詳細は明かされておりません。

いい加減で申し訳ありません。でも、日本って本当はこんなおおらかな国だったと思います。

※たくさんお問い合わせを頂いておりますが、引き続き一切の入手方法の詳細にはお答えしかねます。企画へのご理解を宜しくお願い致します。ゴメンチャイ。

ちびっこたちよ、また来夏来ておくれ。

夏本番、毎年暑さの厳しい時期の総舞ですが、本年は若干の涼しさもあり無事に奉納させて頂くことができました。

本年もご参集の皆様方、誠にありがとう御座いました。ひとえに国指定重要無形民俗文化財の指定団体と申しましても、ご覧の通り若い神楽衆らが担い手で御座います。

未熟ながらも一層の活躍、文化保全・継承活動に社中一同で邁進して参ります。引き続きのお力添えを何卒、宜しくお願い申し上げます。

山本勘太夫・山本春太夫