7月末までの泉州の回檀を終え、つかの間の8月2日。

山本勘太夫社中は本拠地三重県桑名市の近隣、四日市市より招聘を受け“大四日市まつり~獅子奮迅!~”に特別出演を致しました。

△大四日市祭りの開催告知ポスター

四日市市、各町で伝承されている獅子舞の保存会が一堂に会する『総揃い』は史上初の試みとなり、伊勢大神楽は特別出演として参加致します。

―

伊勢大神楽と四日市

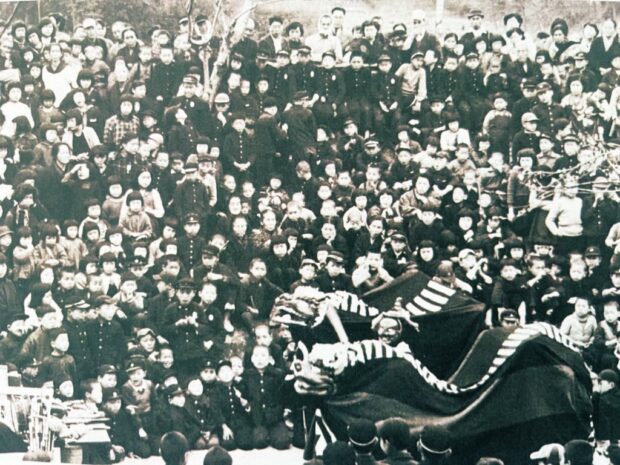

実は伊勢大神楽のお膝元である桑名には太夫村を由緒とする職業としての大神楽はあれど、村の祭りとして獅子舞を伝承する地域はありません(現在は市町村合併により長島の獅子舞が桑名市の管轄となりました)。しかし隣町である四日市では20ヶ所以上で獅子舞が受け継がれており、その過半数は現在の鈴鹿市を発祥とする箕田流、山本流、中戸流、稲生流と呼ばれる「四山の獅子神楽」の系統と伝えられています。また、これらの獅子神楽は伊勢大神楽の舞と非常に類似した特徴を持ち、伊勢大神楽が室町から江戸期に掛けて専従化(職業化)していく際に大きな影響を与えたと考えられています。

△浜田舞獅子

△市場町獅子舞

△椿岸神社獅子舞

△御館獅子舞

△新正町獅子舞

△南浜田舞獅子

△四日市の獅子舞と伊勢大神楽それぞれの“舞”

伊勢大神楽には八つの舞が現存しているが、扇の舞など一部の舞は四山の獅子神楽の舞と明確な共通性が確認できる。伊勢大神楽の舞に関して言えば、一日に少なくとも100回以上も神楽を舞う。それを去年も今年も、今日も明日も一年中旅をしながら続けていく。神楽の実践は息を吸うように日常的に行われるので芸能の形としては大きく変化する隙がない。半世紀~一世紀以上前の資料を見ても現在と大きな変化がないのは必然と考える。

その点、各地の祭礼で奉納される獅子神楽は長らく伝承されたものであっても奉納機会は年に数度であるから、村内の担い手の変化と比例する形で現在の舞型へといきついているのかもしれない。その中で、交わる事のない専従の大神楽師が伝承してきた伊勢大神楽と村々が伝承してきた鈴鹿や四日市の獅子舞に類似性があるというのは浪漫がある。(話:山本勘太夫 2017年インタビュー)

―

諏訪神社奉納神楽

△四方の舞・跳びの舞(舞手:山本八太・猿田彦:山本笙)

△水の曲“長水”(放下師:山本勘太夫)

△神来舞“旧伊藤森蔵流三段”(舞手:山本春太夫)

桑名太夫の古参の家元である山本勘太夫ですが、近代に入り廃業した四日市東阿倉川系の流派を複数伝承しています。かつて東阿倉川を拠点に近畿・関西で活動した近藤久太夫系伊藤森蔵流の神楽を奉納致しました。

―

三滝通り総揃い・特別奉納

道中、地域の方との交流も行いつつ会場を諏訪神社から三滝通りへ移動し、全保存会の獅子頭が一堂に会する総揃いが行われ、いよいよ伊勢大神楽が特別披露されます。

―

総揃いにて集められた各町の獅子頭が揃う中、披露された伊勢大神楽の放下芸は非常に壮観でした。

伊勢大神楽講社の招聘にご尽力いただきました関係者の皆様、当日交流させて頂いた各町の保存会の皆様方、大変お世話になりました。ご縁が御座いましたらまたお出逢い致しましょう。